Poco più di 6 anni fa, il 21 marzo 2012, moriva a Santarcangelo di Romagna a 92 anni Tonino Guerra. Poeta, scrittore, sceneggiatore.

Il grande poeta e scrittore cileno Luis Sepùlveda sarà domani, sabato 5 maggio (ore 17,30) l’ospite d’onore al cinema Fulgor di Rimini, per la presentazione dell’opera omnia di Tonino Guerra “L’infanzia del mondo. Opere (1946-2012)”, a cura di Luca Cesari per la Bompiani (2 volumi complessivamente do oltre 3.000 pagine). Inoltre sabato Sepúlveda verrà nominato presidente onorario dell’associazione ‘Tonino Guerra’, guidata dal figlio Andrea, compositore di fama internazionale con le sue colonne sonore per il cinema.

Abbiamo chiesto al sen. Sergio Zavoli un ricordo di Tonino. Ci ha risposto dicendo che su Tonino aveva già detto tutto nel suo appassionato ricordo che ne aveva fatto 6 anni fa il giorno del funerale e che gli farebbe molto piacere che venisse rieditato per questa occasione. Accogliamo il suo invito e lo pubblichiamo su Chiamamicitta.it quale nostro personale omaggio a due grandissimi riminesi, amici per una vita: Tonino Guerra e Sergio Zavoli.

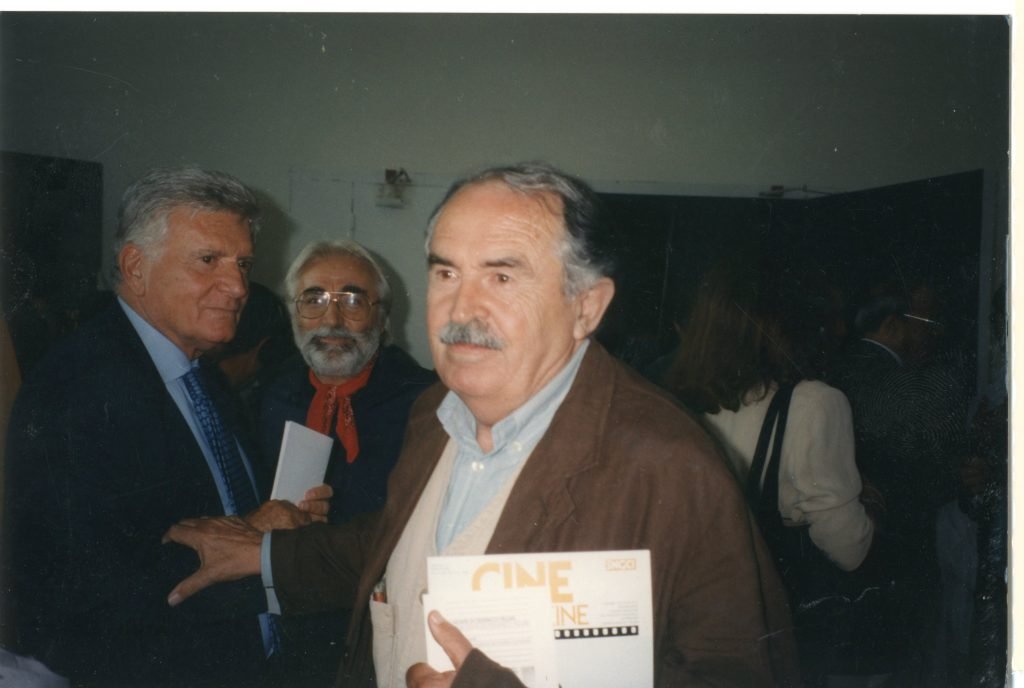

Zavoli ci ha inoltre regalato, traendola dal suo archivio fotografico personale, questa bella foto di lui con Tonino alla Mostra del Cinema di Venezia del 1994.

In memoria di Tonino Guerra

Intervento di Sergio Zavoli il 24 marzo 2012 al funerale di Tonino Guerra a Santarcangelo di Romagna

Tonino Guerra, il 16 marzo, aveva compiuto novantadue anni. Il daffare che si erano dati a Santarcangelo e Pennabilli nel dividersi i festeggiamenti del poeta è stato commovente. Fortunati i luoghi – direbbe Cesare Pavese – che si contendono una creatura in cui riconoscersi, poter vantare qualcosa di comune, scambiarsi il borgo, le case di pietra, i coppi inverditi dalle piogge, le porte con il battente di ferro e un paio di scalini incurvati, al centro, dove strisciano i piedi, e l’odore del pane che sale per le stradine facendo di corsa il giro breve del paese. Tonino era tutt’uno con questo piccolo mondo trasformato nell’universo dalle sue poesie, ognuna con l’infallibile precisione – cioè l’inimitabile alleanza degli occhi e del cuore – di un poeta che porta i pensieri e le cose a un’altezza sorprendente.

So come sia irrituale festeggiare il raggiungimento di un traguardo così raro, e capisco come non abbia senso compiacersi dell’autorità raggiunta e consolandosi col vecchio elogio della saggezza. Tonino, per giunta, non amava gli abbandoni crepuscolari, gli ingannevoli riti del consenso, sapeva fare l’uso appropriato di un’ironia mille miglia lontana dalle tentazioni melodrammatiche, le tonalità foscoliane, le piogge sui pineti dannunziani. Ma anche dal folclore innocente, affettuoso, “sempre un po’ in bilico” ammoniva Pascoli, “tra ciò che è e quanto benevolmente appare”.

Ma qui è un’altra cosa, ha altre storie e altre tenerezze. Noi non siamo chi poté dire, di fronte all’amico morto, con la stessa solennità di Garcia Lorca afflitto per la perdita di Ignazio:“Tarderà a nascere, se nascerà, un altro come te”: noi siamo solo i tuoi amici, Tonino, che hanno avuto la fortuna di conoscerti, accanto alle persone che hanno vissuto, con te, lo scambievole privilegio di amarsi.

Ricordo come, appena ritornato dalla Germania, percepivi gli odori che il Marecchia portava giù dalla vallata, e ascoltavi le voci che ricucivano le distanze per riavvicinare persone e case, uomini e cose: i sentimenti del tempo e della vita, del passato e del presente, separati e riuniti su quello stesso simbolico binario dove, nel ’43, c’era un vagone colmo di gente seduta sui pianali con i portelloni ancora aperti, le SS su e giù lungo il treno, le gambe a penzoloni, le lucciole tra le siepi che già accendevano le loro minuscole lanterne nel buio viola di luglio.

Due estati e due inverni, poi il ritorno. I tedeschi avevano lasciato penzolare le gambe anche dai capestri, come a Rimini, con quella morte di ferragosto che ciondolava al triste vento delle cetre, scriverà altrove Quasimodo; e qui avemmo quel verso di Guido Nozzoli che diceva: “E il sole portò le croci nelle lacrime azzurre delle madri”.

Era tornato il poeta e la gente si passava le notizie non più di nascosto, dalle finestre, nei vicoli, ma in piazza, in compagnia di quella luce splendente e solitaria che nei giorni “del sole e del grano”, di Alfredo Panzini, sarebbero diventati della fuga e della morte. Come arrivò, tutti vollero vederlo, dirgli qualcosa di pubblico e di privato, confondendo il rito festoso del ritorno con l’ininterrotta pena dell’attesa. E allora sapemmo che le poesie più belle erano nate dai compagni di sventura, i quali reclamavano ogni sera un racconto fantastico che accendesse ricordi e speranze, sostando sulle immagini più temerarie, come l’idea di scrostare dai pali del lager i grumi di vernice e poi scaldarli in un tegamino e aspettare che dal loro disfarsi apparisse qualche stellina di grasso per aggiungere al corpo, così credettero, un po’ di energia.

Il giorno in cui presentò I bu, i buoi, la sua prima raccolta di poesie, si seppe che a Santarcangelo di Romagna un poeta scriveva in dialetto versi del tutto nuovi rispetto alla romagnolità ridondante, inneggianti a un luogo, il canalone del Marecchia, che ha l’acqua più limpida della Terra, ospita le piante più ingegnose per utilità e bellezza, e dove, a tender bene l’orecchio, si ode persino il rumore della neve. Quei versi faranno il giro del vento e dei paesi. Una domenica arriverà a Santarcangelo, da Los Angeles, una rappresentanza dell’Associazione degli sceneggiatori statunitensi, la più accreditata e influente del pianeta cinematografico, per consegnare al poeta il Premio alla carriera Jean Renoir . La motivazione va letta, anche qui, per dire qual è stato e rimarrà il giudizio del grande cinema: “Al leggendario Tonino Guerra, uno dei più grandi sceneggiatori dei nostri tempi, che da sei decenni scrive storie per i più importanti registi del mondo”. Mai, pur tra mille riconoscimenti, aveva ricevuto un premio che sancisse, con questa sorta di epigrafe, l’esemplare qualità della sua opera. Uscito da un malanno, non se la sentì di andare a Hollywood dove lo aspettavano per una investitura assimilabile all’Oscar. Di rimando, da costa a costa, inviò al luogo massimamente emblematico della cinematografia internazionale un breve messaggio, ringraziando e rammaricandosi di non poter partire. Fu un evento da cui potemmo trarre lo stesso orgoglio di quando Federico Fellini riceveva, a Los Angeles, i suoi inarrivabili allori.

Non si è mai parlato di una circostanza singolare: solo dieci chilometri della medesima strada, da Rimini a Santarcangelo, dividevano due creature venute al mondo, per dir così, l’una accanto all’altra, e vissute per oltre mezzo secolo sotto gli stessi riflettori. Fu Amarcord a celebrare una comunanza che riportò Federico e Tonino a casa, sospinti dagli stessi ricordi e dalle nuove immaginazioni, prolungando quella sorprendente contiguità. Non so se questa nostra benedetta Romagna, curiosa e distratta, che si commuove a ciglio asciutto e abbonda negli affetti, così ribalda e tenera, sfrontata e timida si sia mai stupita che un’aria di collina e di riviera, profumata di poderi e di spiagge, un secolo fa avesse salutato l’arrivo di due ingegni destinati, un giorno, a incantare le più diverse genti del pianeta.

Non ho titolo per azzardare proposte, ma riunire in una piazza quell’immaginazione per festeggiare un fenomeno che ha qualche tratto di straordinarietà mi parrebbe un modo di ricordare l’arcana, ma tangibile ubiquità che ha unito i due protagonisti di una leggenda pressoché universale.

Poi era salito a Pennabilli, una sorta di eremo civile, una dimensione fantastica da aggiungere a Santarcangelo, la patria mai rinnegata; mentre Andrea, il figlio musicista, ricreava a Roma il grande talento paterno, Tonino non aveva trovato a Cinecittà il suo humus più naturale. Ma sarebbe impossibile non ricordare la strabica amicizia di Tonino per la Romagna e la Russia, amate alla pari, così simili da richiamarsi, l’un l’altra, attraverso i lasciti poetici della civiltà contadina. Ai russi era presto piaciuta la poesia sottesa nella vita di Tonino, che resterà alla base del suo Dizionario fantastico. Il giorno in cui, nel 1945, gli Alleati irruppero nel campo nazista dov’era rinchiuso, fu come se un colpo di vento fosse venuto a risvegliare un infrenabile bisogno di fuga, di novità; e Guerra, affamato, confidò: “Per la prima volta, vedendo una farfalla, non ho pensato di mangiarmela”. Con I bu, nacque l’opera da cui cominciò la rigogliosa rinomanza di Tonino. Gianfranco Contini, tra i più autorevoli critici letterari del ‘900, lo collocò tra i poeti nei quali il dialetto è lo strumento linguistico votato a una qualità espressiva pari a quella di un’opera in lingua.

Vorrei dare l’idea del viaggio compiuto nel mondo dai versi di Tonino Guerra limitandomi a ricordare che tra le decine delle grandi personalità salite a Pennabilli, un giorno è spuntato, per dir così, anche il Dalai Lama. Che in una piazzetta di paese si tenessero sottobraccio, e nessuno se ne stupisse, un eroe mondiale dei diritti umani e un poeta che racconta la vita annidata nella poesia del mondo, era la sorprendente e reale favola civile vissuta sotto un cielo che stava, alla pari, sulle alte balze del Tibet fino ai riposanti, familiari declivi dell’Alpe romagnola. “Il cielo, diceva Tonino, ha lo stesso colore in tutto il mondo, in pace e in guerra”.

“Più poeta di tutti i poeti della terra – ha scritto Garcia Marquez – è quello che parte dalla lingua del suo paese, la più arcaica e primigenia, quella non delle origini, ma delle scaturigini”. Come dire che attinge all’energia dei vulcani, nel cui grembo si è forgiata la possibilità più alta del pensare e del dire: cioè la poesia, il testo estremo.

Fu dunque l’uscita de I bu a dirci di un poeta che per novità di stile, allegrezza e pensosità ricordava Ungaretti; il quale era certamente lontano da quella obiettivazione che in Tonino è il bisogno di una realtà presa da qualche lucida falda della coscienza, dove lo stesso Contini (si possa o no parlare di destra e di sinistra anche a proposito di una sorta di hegelismo poetico) scova in Guerra la parvenza di un “ungarettismo di sinistra”. Al ritorno a Santarcangelo si era dato a un lavoro culturale e sociale, alla solidarietà con la parte più debole del paese, cioè alla scelta degli attardati, per la difesa di una condizione violata non solo nei diritti, ma anche nelle ricchezze povere, gelose e nascoste, come la memoria, l’amore dei vecchi, la terra con la sua durezza e la sua innocenza; e poi, l’odore della vita e della pioggia, del padre e del vento, dell’alba e della madre.

Mentre le ideologie si contendevano appartenenze e militanze, egli lasciava che ben prima dei “muri” cadessero – e se ne compiaceva – lontananze cupe e fittizie, avendo capito, per dirla con Rainer Maria Rilke, che “la comunione tra le cose e gli uomini è recessa in una comune profondità, alla quale si abbeverano le radici di tutto ciò che è e cresce insieme”. Di qui la scoperta, nel nostro amico e poeta, di un sentimento che per il Vangelo è addirittura una virtù: lo stupore. Esso appare come la matrice di tutta l’evoluzione poetica di Guerra, una sorta di continua seminagione in ogni luogo dove si abbeverano le radici rilkiane dell’esistenza. Una sorta di realismo esistenziale farà da scenario – in chiave metaforica, lirica, favolistica – a un interminabile viaggio compiuto in una Romagna che si prolunga nella Georgia, dove potrebbe essere nato, o nei luoghi di Faulkner e Dos Passos, che Guerra non ha mai visto, eppure con i medesimi cimiteri di ferro battuto, i cancelli cadenti, i vialetti nudi, che stanno su qualche gobba del Montefeltro, con le betulle chiare come i platani di Santarcangelo.

Belle, fra molte altre, le immagini di una campagna romagnola scelte da Nevio Casadio per l’ultima, straordinaria testimonianza su Tonino, su cui sembra essere appena passato lo stesso trattore che solca un pezzo di Russia, o viceversa; e dei girasoli, al declino del giorno, che chinano le loro cantaglorie dorate, dove si riconvoca la visionaria realtà del Dizionario fantastico edito da Capitani – un accurato, fedele stampatore di Rimini – che dà forma di favola reale a un mondo altrimenti dimenticabile; con una naturale dolcezza che si allunga nei vicoli, nelle botteghe, nelle case, non per vivere con l’animo voltato indietro, ma perché non si perda la superstite forza di cui siamo capaci, a cui oggi ci richiamano le parole di Tolstoi: “Non fate niente che sia contrario all’amore”. Tonino, ripetendo Mallarmé, ci ricordava che “l’incredulità non ha genio”, che bisogna far posto anche a qualcosa destinato a durare, seppure intimidito e umiliato dalle nostre insicurezze per le cose difficili, o lievi e propizie, in cui puoi subito credere, insieme con quelle che il dubbio ha diritto di lasciar vivere. Un giorno, forse lo ricorderai, parlammo di un contadino della val Marecchia che si chiamava Eliseo, aveva un’ottantina d’anni e finiva il giorno, immancabilmente, nel camposanto sopra Pennabilli, con due cipressi a guardia di un cancelletto un po’ sbilenco. Una sera lo vide venire dal vialetto centrale, aspettò che uscisse e cominciò a parlargli. Dopo avere girovagato tra le cose di quaggiù e di lassù, fermatosi l’argomento sul dopo la morte, alla domanda di Tonino, «Ma il Padreterno, Eliseo, c’è o non c’è?», Eliseo se ne uscì con un disarmante pezzo di bravura, rispettoso insieme della ragione e della fede: «Cosa vuole! Se le dico che c’è, così tutto d’un pezzo, mi sembra una bugia; ma se le dico che non c’è mi sembra una bugia ancora più grande». E noi, di fronte a quella chirurgica distinzione interiore – perché era meno, ma anche più, di un dubbio qualunque – riflettemmo che di Dio possono parlare, quasi con la stessa gravità, sia Pascal sia Eliseo.

Gli raccontai che Federico, una volta, mi aveva detto: «Ma non sei curioso di vedere come va a finire?» e Tonino, ogni tanto, mi chiedeva se avesse aggiunto qualcos’altro. A Mosca – dove Lora, la figura centrale del più complesso e favoloso percorso del nostro poeta, con premura, ostinatezza ed entusiasmo aveva mobilitato il miglior cinema russo – presentammo In morte di Federico Fellini, che avevo girato per la Tv. In quell’occasione il “poeta di Santarcangelo” mi disse: «Federico ha ragione, giri, vai, ritorni, parli o stai zitto, ma poi ti adagi, con una piccola viltà, nella celebre frase secondo la quale, facendo l’ultima tara all’immaginazione, Pascal azzardò questa ipotesi straordinaria: “chi cerca ha già trovato”». Per l’inchiesta televisiva Credere, non credere, del periodo in cui la Rai era anche un servizio pubblico, lo provocai sui problemi ultimi. «Camminando nella mia valle» rispose «spesso sosto davanti ai piccoli rettangoli d’erba dove si trovano delle croci arrugginite, senza nome. Mi sembra il punto giusto della morte. Sono contrario alle fotografie, alle statue, a tutta la messinscena di cimiteri senza nessuna poesia. Nei nostri cimiteri della valle la morte è presente in modo più totale e dolce, è un respiro che resta nell’aria, un volo. Ed è un rapporto col silenzio, e anche con la dimenticanza».

Finché confiderà: “Ho avuto sempre una gran voglia non di sicurezze speciali, ma di visitare il tempo, perché ha dentro tutto quello che mi stupisce, e che amo senza capirne bene la ragione. Questa è una modernità che pensa solo ai numeri e ai consumi. E per realizzare i suoi primati dimentica le ricchezze più grandi, a cominciare dalla bellezza”. Quando l’animo geme anche nelle valli più in pace è tempo di temere. Tonino Guerra, da taluni chiamato “il poeta dell’ottimismo”, a chi stoltamente lo riprovava rispose: «Che cosa volete che spetti ai poeti se non anche l’arduo dovere della speranza? E’ tempo di ragionare anche sulla incorruttibile bellezza di ciò che, per poco che sia, siamo in grado di salvare con le nostre mani».

Il giorno in cui compì 75 anni, circondato dai sindaci della vallata, spaesato dai fiori che gli arrivavano da ogni parte, oltre che dai messaggi speditigli da mezzo mondo, Tonino prese la parola per lanciare, inatteso, un monito a chi distrugge i “borghi”, cioè interrompe il legame con le voci, i colori, i suoni, i respiri del tempo trascorso. La gente, voleva dire, ha il diritto di salvare la sua memoria. Lo guardavo mentre additava i paesi cresciuti sulle creste incorrotte, l’apparire delle prime ferite di cemento, le insegne al neon, le finestre fuori ordinanza, orlate dall’alluminio anodizzato, qua e là l’offesa della plastica. E il “borgo” era lì che festeggiava il suo cantore corrucciato un po’ per rabbia e molto per amore.

Voglio ricordarti così, Tonino, come quella volta che salutandoci salii in macchina dove avevi voluto che trovassi, in dono, una formella di ceramica con queste tue parole: “Quando in autunno / c’erano gli alberi nudi / una sera è arrivata / una nuvola di uccelli / stanchissimi / che si sono fermati sui rami. / Pareva fossero tornate le foglie, a dondolare al vento”. «Attaccala a un ramo, non a un muro, ma fuori, dove gira sempre un po’ d’aria», mi disse, «com’è la vita». Grazie della tua. La piazza è colma di gente che ti ha amato anche da lontano. Forse sapeva che tu credevi, in assoluto, al privilegio di essere nati. A patto, aggiungevi, che poi si viva non per esistere, ma per vivere insieme.

La piazza è circondata da manifesti in cui, sotto il tuo viso, è stata riprodotta la tua temeraria, quasi indicibile speranza: “Vincerà la bellezza”. Avevi una certezza: che tutto quanto può essere vero è, per ciò stesso, possibile. Va cercato; non c’è, solo se non lo cerchi, se non speri di trovarlo. Elias Canetti, che tu amavi, aveva scritto, ricordo, entusiasmandoti: «Certe speranze, quelle pure, quelle che nutriamo non per noi stessi, quelle il cui adempimento non deve tornare a nostro vantaggio, le speranze che teniamo pronte per tutti gli altri, che procedono dalla bontà innata della natura umana, poiché anche la bontà è innata, queste speranze di un giallo solare bisogna nutrirle, e difenderle, quand’anche non dovesse mai giungere l’istante in cui si compiano. Perché nessun inganno è altrettanto sacro, e da nessun altro inganno dipende a tal punto la nostra possibilità di non finire sconfitti».

“Credo anch’io in tutto ciò che suscita una speranza” commentasti. Ecco perché questo mattino dolente e sereno, severo e assolato, ti somiglia. E non sembra neppure un addio.

Già s’incurvava il sole del mattino

e alzando gli occhi ho visto

dentro una sconsacrata chiesa della valle

il celeste impreciso appena acceso

dall’occhiata diritta di un rosone.

Alle impronte lasciate dagli ex voto,

ai rivoli di piogge disseccate,

ai radi oggetti sparsi mi volgevo:

un avanzo di panca, una cornice vuota,

l’odore secco dei legni con i tarli,

un abbandono inerte, innaturale,

senza idee di risveglio, libero

da abitudini e rimpianti.

Consunta la sua aria, neppure una farfalla

si sarebbe più alzata dove soltanto il vuoto

aveva casa; tutto era convertito

a quel silenzio, anche l’avidità degli occhi

ormai avvezzi al bianco dei cementi

e alle tegole rosse, tutte uguali,

distese come urli tra le miti arature

dei tetti bruni e sghembi, col tartaro macchiato

dalle borchie giallastre incise dagli inverni

sui paesi inventati dagli uccelli.

Sergio Zavoli