Gianfranco Miro Gori si è occupato tante volte di Federico Fellini, da direttore della Cineteca di Rimini, da appassionato di cinema. E in questo libro, Le radici di Fellini – romagnolo del mondo (Il Ponte Vecchio), mostra di non avere paura di scalare una montagna immensa – perché è sempre e comunque immenso parlare di Fellini e da dove lo prendi ti viene il senso di piccolezza -, di esplorarla a volo d’uccello nella sua ampiezza, altezza, sentieri e rivoli, guardandola però sempre con lo stesso paio di occhiali: quelli del romagnolo, dello studioso di Fellini che di Fellini, a costo di passare per provinciale – anzi dichiarando il proprio punto di vista da provinciale -, scuote fuori tutta l’anima romagnola.

Andando a pescarla nella sua filmografia, ma non solo. Non un’operazione di banale riconoscimento “identitario”. Piuttosto uno scavo dai tratti anche psicoanalitici, condotto attraverso, in primo luogo, l’utilizzo del dialetto nel cinema, e negli scritti, di Fellini. Partendo da un assunto, intorno al quale tutto il resto ruota: l’eterno ritornare di Fellini, attraverso il cinema, a Rimini, alla Romagna, alla piccola patria. Un ritorno alle origini, però, di tipo particolare, e ben espresso citando una poesia di Caproni (Biglietto lasciato prima di non andare via): “Se non dovessi tornare, / sappiate che non sono mai / partito. / Il mio viaggiare / è stato tutto un restare / qua, dove non fui mai”.

Gori, di che ritorno stiamo parlando? E che ruolo vi ha il dialetto, definito nel libro “lingua del profondo, dell’inconscio”?

«“Eterno ritorno” è una locuzione che ha usato per primo Kezich. Per come lo leggo io, indica che il ritorno è incessante, pur se non ossessivo, e irrealizzabile. Fellini sa bene che il suo desiderio di ritornare non può, nella realtà, essere colmato. Perché quand’anche fosse ritornato tutto sarebbe cambiato, lui stesso lo sarebbe. Quindi solo la finzione cinematografica (o poetica o letteraria…) può riempire questo vuoto. Allo stesso tempo tornare a Rimini consente al regista di fare i conti coi fantasmi del passato. In tutto ciò non manca quello che Renzo Renzi ha definito il “complesso del traditore”. Insomma: la questione è centrale. E complicata. Il mio libro ha cercato di rispondere.

Il dialetto: parto dal presupposto che oltre a un luogo si abita una lingua. Il dialetto è la lingua dell’infanzia e della giovinezza del regista; e lui vi era completamente immerso. In effetti in un’intervista Fellini parla di lingua dell’inconscio. Il che è confermato – la verità di un regista si trova nei suoi film non in quello che dice a parole – dalla scena del casolare di campagna di 8½. In dialetto stretto. Esoterico. Nondimeno in Amarcord il dialetto si apre, si volge alla comprensione. Diventa lingua della trasmissione del sapere: lingua de padri e dei nonni».

Parlando dei film, due nel libro appaiono in effetti centrali: 8½, in cui il dialetto è evocazione, e Amarcord. E due figure in particolare: la nonna/azdora di 8½ e il nonno di Amarcord. Cosa ci dicono?

«È proprio così. La nonna di 8½, figura amorevole ma assai ferma nella guida della famiglia, monologa a lungo in dialetto. Ma è arduo comprenderla. La sua è una lingua misteriosa, evocativa. Il nonno di Amarcord, al contrario, bonario e per nulla autoritario, s’esprime in un dialetto o in un italiano dialettalizzato, adatto a essere compreso. Egli usa una locuzione introduttiva: “E’ ba de mi ba u m’à imparè”, tradotta immediatamente con: “Il babbo del mio babbo mi ha imparato”. A cui segue un insegnamento. In Amarcord, poi, il coro, composto da tutti gli abitanti del Borgo è in prevalenza dialettale.

D’altra parte, in qualche modo, la Romagna e Rimini, sbucano in tutta (o quasi) la filmografia felliniana. In modo diretto in qualche parola o frase dialettale (per esempio del babbo in visita a Roma in La dolce vita), in modo indiretto evocando la provincia dell’infanzia e della giovinezza. Di certo si tratta di un caso, perché Fellini coltivava ancora non pochi progetti, ma il suo ultimo film La voce della luna è un bel testamento, sebbene involontario: un ritorna alla provincia, un atto d’amore per la provincia, pur se profondamente mutata dalla modernità».

Da cultore e poeta tu stesso, non potevi trascurare nel libro l’altezza della poesia dialettale. Non solo quella romagnola. E infatti ricordi anche la collaborazione di Zanzotto al Casanova.

«Uno stereotipo abbastanza diffuso afferma che Fellini sia un regista della visione, ma egli lo è anche della parola. Anch’essa sottoposta a un processo di reinvenzione. Penso soprattutto a Satyricon con la sua babele delle lingue… Nel Casanova il regista chiede a Zanzotto di “rompere l’opacità” del dialetto veneto. Non solo: gli fa tradurre la poesia di Tonino Guerra dedicata alla Figa e scritta espressamente per il film, che diventa mona o mouna».

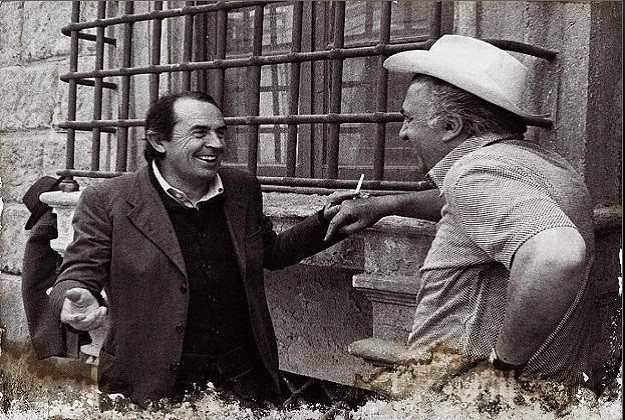

Tonino Guerra: gli dedichi giustamente ampio spazio. Che si parlino in dialetto lui e Fellini, ora, ovunque essi siano?

«Non credo. Come ha raccontato più volte Guerra, Fellini era italofono: non parlava dialetto, anche se lo capiva bene. Per questo penso – e ho cercato di raccontarlo nel libro in modo abbastanza dettagliato – che il contributo del poeta sceneggiatore, che conosceva, parlava e scriveva in vernacolo sia stato fondamentale nella costruzione di Amarcord: un film intessuto di dialetto».

Giovedì 20 ottobre (ore 21) Gianfranco Miro Gori presenterà Le radici di Fellini – romagnolo del mondo alla biblioteca Baldini di Santarcangelo di Romagna, insieme al professor Gualtiero De Santi; il 30 allo Spazio Z di Radio Talpa a Cattolica; il 10 novembre alla Biblioteca Panzini di Bellariainsieme allo scrittore riminese Piero Meldini che lo affiancherà anche l’11 novembre in Cineteca a Rimini unitamente al regista e docente di cinema Marco Bertozzi.

Annamaria Gradara