Nella primavera del 1528 Rimini ha ancora buone probabilità di tornare malatestiana. Nonostante le angherie e la manifesta incapacità di Pandolfaccio, che dalla città è già stato cacciato tre volte e un’altra l’ha venduta ai Veneziani, l’ipotesi è ancora valutata seriamente dalla Santa Sede. Evidentemente la famiglia che aveva dominato la città per oltre due secoli poteva ancora vantare qualche titolo giuridico, o qualche entratura politicada non ignorare. E così in febbraio si erano offerte ai Malatesta i feudi Bertinoro, Sarsina e Meldola, purché rinuncino a Rimini.

Ma poi il loro reintegro sembra cosa fatta, quando l’8 aprile Papa Clemente VII invia da Orvieto una breve all’Arcivescovo Sipontino, “Presidente di Romagna”, incaricandolo, come narra Luigi Tonini, «di concedere, a quelle condizioni che migliori credesse, la città e il contado di Rimini a Pandolfo e a’ suoi figliuoli in solido, o pure a Sigismondo (il figlio maggiore di Pandolfaccio) e a Malatesta, od anche al solo Sigismondo, e a tutti i loro discendenti per linea maschile fino alla terza generazione. Al quale atto di sovrana condiscendenza ei dichiarava di venire in contemplazione dei servigi resi in passato dalla Casa de’ Malatesti alla S. Sede».

Papa Clemente VII, Giulio de’ Medici

Le cose col Legato vanno però per le lunghe e il 14 giugno Sigismondo prova a entrare a Rimini con la forza. Già l’ultimo tentativo, appena un anno prima, effettuato approfittando della confusione generale seguita al Sacco di Roma del 6 maggio 1527, si era risolto in un bagno di sangue, con Pandolfo e Sigismondo dediti a eliminare uno per uno personaggi di rilievo quali Giacomo Ricciardelli o Niccolò Benzi, e persino fedeli alleati come Gian Francesco Tramontani, di un ramo secondario dei Malatesta.

I Riminesi ne hanno abbastanza di tutto questo e chiedono disperatamente aiuto al Papa. Tocca di nuovo intervenire all’aretino Gianmaria Ciocchi Del Monte, Arcivescovo di Siponto, futuro Papa Giulio III: in men che non si dica compare sotto le mura della città alla testa di 3 mila armati. Sigismondo si è premunito prendendosi come ostaggi alcuni nobili della città, «fra i quali Gentile Arnolfi, Vincenzo Leonardelli, Lodovico e Gio. Antonio Neri» per metterli sul tavolo di una trattativa. E intanto si rinserra in Castel Sismondo.

Ma non si giunge a nulla. Il Sipontino allora ordina l’assalto alle mura, che avviene, come al solito, dal lato di Porta San’Andrea, il più vulnerabile della città. Guidano la scalata i capitani Pirro Colonna, Nicolò Bagni, Malatesta Baglioni, Giovanni Sassatelli e Bernardino de’ Lantignola. Ma «non furono punto felici i primi sforzi; che Sigismondo colla sua poca soldatesca oppose una resistenza gagliardissima».

Giulio III, Papa dal 1550 al 1555

Nel dettaglio, «Uno dei primi a salir sulle mura e a piantarvi lo stendardo fu Gio. Maria Larnpergi de’ Melzi nobile riminese, ma fu ributtato e ferito mortalmente. Ebbero altri ancora la medesima sorte: e quindi il Sipontino dovette pensare a provvedere nuovi rinforzi, e ne informò subito il Pontefice. In pari tempo offerse il perdono a Paolo Dini, già dichiarato ribelle di S. Chiesa, inducendolo cosi a staccarsi da Sigismondo, e prese a dare il guasto al Territorio di Rimini e in particolare alle colline di Covignano e Vergiano; con che ottenne che i riminesi levassero tumulto».

Pirro Baglioni Colonna da Sipicciano

“Dare il guasto” era pratica comune delle guerre di allora: devastare le coltivazioni tagliando alberi e vigne, abbattere ovili e steccati, rovinare coltivazioni eccetera, quando non ci scappava il saccheggio vero e proprio fino alla distruzione delle case. I riminesi che “levano in tumulto” sono ovviamente i proprietari, che abitano tutti dentro le mura cittadine.

Malatesta IV Baglioni signore di Perugia

Sigismondo si rende allora conto che l’unica trattativa possibile riguarda la salvezza della propria pelle. Di questo parla con Bernardino conte de’ Lantignola. E l’accordo viene raggiunto.

«Seguìto il quale, alli 17 di giugno l’esercito della Chiesa entrò nella città per la porta di S. Andrea, mentre per quella di S. Giuliano con la famiglia e coi seguaci ne usciva Sigismondo, profferendo con interrotto e mestissimo accento — ‘Ariminum vale’ (“Addio” o alla lettera “Stammi bene Rimini”, ma il momento solenne richiedeva evidentemente il latino, ndr). E bene aveva egli ragione di essere profondamente commosso e addolorato, perocché, sebbene si trovi che nell’anno medesimo fu di nuovo in Rimini con licenza del Pontefice forse per provvedere a’ suoi privati interessi, pure egli è certo che quella fu veramente per lui e per la sua famiglia una dipartita senza ritorno».

Come reagiscono i cittadini a tutto ciò? «Somma letizia presero i riminesi per tale avvenimento, e ne diedero le più manifeste e vive dimostrazioni al Sipontino loro liberatore. Questi si mostrò loro assai benigno; esortolli alla pace, e ripose la città nell’intero stato della così detta Libertà ecclesiastica, riconfermando i privilegi e i capitoli concessi già da Giulio II».

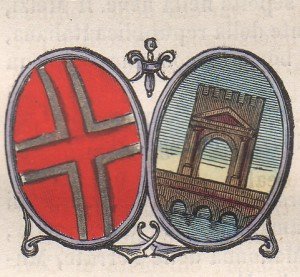

E cioè quelli elencati nella “Bolla Sipontina” del 1509, dove fra l’altro a Rimini veniva dato un nuovo stemma: all’antichissima raffigurazione araldica dell’Arco e del Ponte si aggiungeva una «croce d’argento caricata di una croce rossa diminuita», ovvero la croce rossa bordata d’argento (che in araldica si semplifica il più delle volte in bianco) in campo rosso, che è tutt’ora l’emblema della città di Rimini.

Il motto era Libertas Ecclesiastica: non, come è stato sostenuto, «evidentemente polemico nei confronti della “tirannica” Signoria malatestiana», ma la formula “standard” di privilegio appunto concesso tramite bolla pontificia, usata per la prima volta nel 1357 per la città di Fano dal cardinale Egidio Albornoz. Più che “libertà”, concedeva una certa autonomia amministrativa. Non si dava più la “terra” in feudo a un padrone o vicario, che ne disponeva quasi come privata proprietà trasmettendola anhe agli eredi, ma la si affidava a un governatore nominato di anno in anno.

Uno stemma della Città di Rimini del 1865, dove l’emblema originario con Arco e Ponte è ancora ben distinto dalla croce aggiunta nel 1509

Ma Raffaele Adimari aggiunge dettagli meno festosi: «La plebe, sempre cupida di cose nuove, massime nella mutazione di signoria, per allegrezza della partita dei signori Malatesti tentò di minare il celebre Tempio di S. Francesco, ma ne fu impedita dalla Nobiltà, sebbene nel primo impeto con ferree mazze rompesse due grandi cocciole di cappe di marmo, ed erano sopra la testa di due elefanti dalle bande della porta maggiore. E coll’istessa furia abbruciò sulla piazza della Fontana numerose carte d’ archivii, delle quali quelle che furono salvate, furono mandate poscia a Roma per volere di Clemente VII».

Chissà se è proprio in questi giorni che qualcuno ordina di far ridipingere la pala del Ghirlandaio che dal 1494 sta in San Cataldo, la chiesa dei Domenicani: le immagini della famiglia malatestiana (a sinistra, Elisabetta Aldobrandini e Violante Bentivoglio; a destra Pandolfo e il fratello minore Carlo) vengono fatte sparire sotto una patina di nuovo colore. Saranno ritrovate solo durante il restauro del 1924.

Senza signoria nè patria, Sigismondo continua nel mestiere delle armi, l’unico che conosce. Serve gli antici amici di Rimini: Repubblica di Venezia, il duca di Ferrara che è Alfonso I d’Este e quindi il ducato di Mantova. Ma non riesce a rassegnarsi; per quattro anni, dal 1534 al 1538, raduna risorse, amicizie e soldati per poter attaccare ancora una volta Rimini. Ma quando ci prova viene ricacciato, questa volta davvero per sempre. Torna allora presso gli Estensi e si sistema a Reggio, dove muore nel 1543 a soli 45 anni.

E Pandolfaccio? Per lui c’è un esilio ai limiti della povertà. Rimasto vedovo di Violante Bentivoglio, sposa Ippolita di Sebastiano Tebaldi, dalla quale nascono Valerio e Cassandra. Con la nuova famiglia si stabilisce a Roma, dove muore nel giugno 1534 a 59 anni. Viene tumulato nella chiesa di S. Maria in Trastevere. La discendenza degli ultimi signori di Rimini si estingue agli inizi del XVIII secolo.