Giovanni Maria (“Nino”) Pedretti nasce a Santarcangelo il 13 agosto 1923, figlio di un impiegato comunale e di una maestra elementare, Maria Cola. Il padre, Luigi Renato, è noto in paese come appassionato di archeologia e studioso di storia locale: le sue ricerche del 1936 avevano dato impulso alla scoperta delle grotte di Santarcangelo. Trascorre l’infanzia nella casa di via del Tavernello. Nel 1928 nasce sua sorella Giaele.

Dopo essersi diplomato presso l’Istituto per geometri di Rimini, nel 1942 è chiamato alle armi a Trieste, da dove fugge dopo l’8 settembre 1943 per tornare a Santarcangelo e scappare poi a San Marino.

Nell’immediato dopoguerra si unisce al gruppo di intellettuali santarcangiolesi noto con il nome di “E’ cìrcal de giudéizi” di cui fanno parte fra gli altri Tonino Guerra, Raffaello Baldini, Gianni Fucci, Flavio Nicolini, Rina Macrelli.

Dopo aver conseguito il diploma di maestro presso l’Istituto Magistrale di Forlimpopoli si iscrive all’Università di Urbino dove si laurea nel 1949 con una tesi sul jazz.

Successivamente si trasferisce in Germania. Rientra in Italia e dopo un breve periodo come addetto alle pubbliche relazioni presso l’Azienda nazionale idrogenazione combustibili (ANIC) di Ravenna, ricopre provvisoriamente il ruolo di insegnante di inglese a Forlì. Ha inizio un periodo di relativa stabilità, cui contribuisce anche il matrimonio nel 1959 con Lina Conti, con la quale si trasferisce a Rimini. Nel 1960 nasce la figlia Daniela e nel 1961 ottiene la nomina di insegnante di ruolo a Cesena, dove va a vivere: qui nasce la seconda figlia Anna Maria, mentre un terzo figlio, Paolo, arriva nel 1963.

Fra gli anni Cinquanta e Sessanta, insieme con l’approfondimento della lingua inglese, si dedica all’attività di curatore e traduttore di testi stranieri. Nel 1963 scrive la prefazione a un’edizione scolastica del romanzo di J.K. Jerome, Tre uomini in barca (tradotto da Anna Maria Mezzolani Casadei). Assieme a Eloisa Paganelli cura poi l’antologia British children teach Italian children (Bologna 1966). Nel 1967 frequenta un corso di fonologia a Edimburgo. L’anno successivo è insegnante di inglese al liceo di Pesaro, dove nuovamente trasloca con tutta la famiglia. Nel 1975 l’Università di Urbino gli affida l’insegnamento di «glottodidattica nella Scuola di perfezionamento».

Pedretti ama definirsi linguista; si impegna pertanto in una ricerca sulla fonologia delle parlate locali, commissionatagli dal Comune di Santarcangelo e registrata su una serie di nastri. Stringe amicizia con il glottologo austriaco Friedrich Schürr, studioso di dialetti romagnoli, che sta raccogliendo i risultati dei suoi studi per il volume La voce della Romagna (1974).

I primi versi in dialetto di Nino Pedretti appaiono nel bimestrale TuttoSantarcangelo fra il 1970 e il 1973: le poesie Trent’an, La lèngua dla mi mà, Se la lèngua la mor e I nòm dal strèdi. Tra febbraio e settembre 1974 pubblica in TuttoSantarcangelo alcune prose satiriche in italiano sul mondo della scuola (La scuola, La carriera, La pensione e Lo stato giuridico finalmente).

Nel 1975 pubblica Al vòuşi, (Ravenna 1975), con prefazione di Alfredo Stussi, la sua prima raccolta di poesie in dialetto romagnolo. L’opera riscontra un immediato successo.

Nel 1977 escono due raccolte: una in dialetto, dal titolo Te fugh de mi pàeis, una in italiano, Gli uomini sono strade; entrambe per Forlì, Forum/Quinta Generazione. Proseguendo l’attività di traduttore, pubblica una versione in italiano del poema di Sylvia Plath, Three women (Tre donne. Un poema per tre voci, Forlì 1978).

Nino Pedretti muore a Rimini il 30 maggio 1981, a soli 58 anni.

Nel 1981 esce postuma la terza raccolta, La chèsa de témp (Milano, Scheiwiller).

Pedretti è stato anche autore di racconti in italiano tra cui: Teatro Minimo (Pesaro, 1982); Nella favola siamo tutti. Fantastorie (Rimini, Maggioli, 1989); L’astronomo (Milano, Mondadori, 1992).

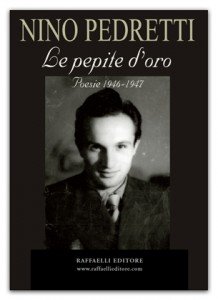

Nel 2003 esce una silloge di poesie in lingua dal titolo Le pepite d’oro. Poesie 1946-1947 (Rimini, Raffaelli, 2003) a cura di Manuela Ricci.

Del dialetto romagnolo, Pedretti ha lasciato questa definizione:

«A differenza dell’italiano, arrotolato nei codici, levigato ed illustre, il fratello umile, il dialetto, è vissuto all’aperto come un’erba selvatica, bagnato dalla pioggia dei secoli e come un’erba pertinace di gramigna, si è arrampicato sui monti, si è addentrato nei minimi villaggi, ha coperto ogni metro di terra dove viveva la gente comune del lavoro e dei sacrifici».

U n’e’ savrà niséun

Ch’avémm campè

ch’avémm tòcch al strèdi si pii

chi andeva aligar

u n’e’ savrà niséun.

Ch’avémm guardè e’ mèr

da e’ finistéin di trèni,

ch’avémm respiré

l’aria ch’la s pòza

sal scaràni di bar,

u n’e’ savrà niséun.

A sémm stè

sla teraza dla véta

fintènt ch’l’è arivàt ch’i élt.

(Non lo saprà nessuno)

(Che abbiamo vissuto, / che abbiamo toccato le strade coi piedi, / che andavamo allegri, / non lo saprà nessuno. / Che abbiamo guardato il mare / dai finestrini dei treni, / che abbiamo respirato / l’aria che si posa / sulle sedie dei bar, / non lo saprà nessuno. / Siamo stati / sulla terrazza della vita / fintanto che sono arrivati gli altri).

La chèrta zala

Cumè ch’a farò a spieghè

ma éun ch’u n la à mai vésta,

‘s’èll ch’l’era la chèrta zala,

la chèrta zala da pach, fata sla paia

ch’la stévva se bancòun ad cal budgózzi

indurménti te sòul de dopmèzdè?

La zénta ch’la andévva pianin

ti vstéi dla dmènga

la à pórt vèa tótt i su cartózz.

(La carta gialla)

(Come farò a spiegare / a uno che non l’ha mai vista / cos’era la carta gialla, / la carta gialla da pacchi, fatta con la paglia, / che stava sul balcone di quelle bottegucce / addormentate nel sole del pomeriggio? / La gente che andava lenta / negli abiti della domenica / ha portato via tutti i suoi cartocci).

E’ mi ba

E’ mi ba ch’u m’à svargugnè

Ch’l’à pers tótt al batai

e’ mi ba ch’l’éra busèdar

e’ mi ba che biastmévva i soènt

e pu u s mittévva d’inznòc

davènti al madunini

e’ mi ba ch’l’éra bèl

e u s guardéva te spèc

e’ mi ba ch’l’éra purétt

ch’l’éra ambiziòus, che cantévva

e’ mi ba ch’u m’à insgné gnént

e’ mi ba ch’i l freghévva tótt

e’ mi ba ch’u n savévva e’ latéin

e pòch ènch l’italièn,

che dall’America l’è tòuran

s’un penni e trè paróli d’ingléis

e’ mi ba che vlévva “commendatòur”

scrétt sòura la bósta

e’ mi ba, fra i ba e’ piò sgangarèd,

l’à scrétt dréinta ad mè

tótt al mi poeséi.

(Il mio babbo)

(Il mio babboche mi ha svergognato, | che ha perso tutte le battaglie, | il mio babbo che era bugiardo, | il mio babbo che bestemmiava i santi | e poi si metteva in ginocchio | davanti le madonnine, | il mio babbo che era bello | e si guardava nello specchio, | il mio babbo che era povero, | che era ambizioso, che cantava, | il mio babbo che non mi ha insegnato nulla, |il mio babbo che tutti lo fregavano, | il mio babbo che non sapeva il latino | e poco anche l’italiano, | che dall’America è tornato | con un penny e tre parole d’inglese, | il mio babbo che voleva «commendatore» | scritto sopra la busta, | il mio babbo fra i babbi il più sgangherato | ha scritto dentro di me | tutte le mie poesie)